Andrea Sánchez Vicente - Lun, 30/06/2025 - 20:16

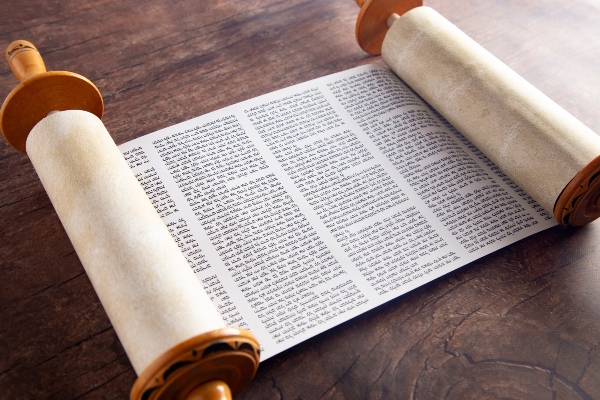

Objetos religiosos del judaísmo.

Objetos religiosos del judaísmo.

Serie: 'Bites of wisdom' (XVIII)

Hagamos un pequeño experimento. Lee las siguientes estrofas:

«Morenika a mi me yaman / Yo blanka nasi / I del sol del enverano / Yo me ize ansi / Morenika, grasyozika sos / Tu morena i yo grasyozo / I ojos pretos tu»

¿Has entendido algo? ¿Sabes por qué están escritas de esa manera y parecen castellano, pero a la vez no? Seguramente no te haya resultado muy complicado y hayas conseguido traducirlo por algo así como: «Morenita a mí me llaman, yo blanca nací, y del sol del verano yo me hice así. Morenita, eres graciosita, tú morena y yo gracioso y tú ojos negros». Estas estrofas son el comienzo de una canción popular sefardí y, por lo tanto, son una muestra de judeoespañol o ladino, la lengua judía hablada por las comunidades sefardíes, formadas por los descendientes de los judíos que vivieron en la Península Ibérica hasta su expulsión en 1492 por parte de los Reyes Católicos.

Textos sagrados del judaísmo.

Así, la base de esta lengua es el castellano medieval y de ahí que guarde tantas semejanzas con el español actual. Sin embargo, también incorpora elementos lingüísticos de otras lenguas peninsulares y de otros idiomas con los que ha entrado en contacto, como el turco, el griego, el alemán, el italiano o el francés. Además, incluye préstamos y estructuras del hebreo. Aunque tradicionalmente se escribía con el alfabeto hebreo, hoy en día se utiliza de manera mayoritaria el alfabeto latino (pero con modificaciones en el empleo de la ortografía, como las que se pueden observar en el ejemplo del inicio). Fonéticamente, conserva sonidos del castellano medieval que se han perdido en el español moderno, como la diferencia entre sibilantes sordas y sonoras.

En lo que respecta a su distribución geográfica, el judeoespañol se ha conservado en comunidades sefardíes a lo largo de todo el mundo, especialmente en Turquía, Grecia, Bulgaria, Bosnia y Serbia, pero también en Estados Unidos (donde existe una comunidad importante en Los Ángeles). Se calcula que quedan unos 500000 hablantes de ladino (la mayoría en Israel), pero es difícil saber el número exacto (y aún más conocer el dominio real que tienen del idioma), ya que no existe un censo con datos específicos sobre ello.

Asimismo, se conserva una importante literatura y tradición oral en esta lengua (con canciones que han llegado hasta nuestros días, como «Morenika») y también hay periódicos y revistas que se publican en ladino, como el periódico El Amaneser en Turquía (fundado en 2005). Sin embargo, estos últimos están en retroceso: por ejemplo, en 2016 tuvo que dejar de imprimirse una de las revistas más importantes que estaba en activo desde 1979, Akí Yerushalayim, por falta de lectores y, sobre todo, de colaboradores (la mayoría habían fallecido y no encontraban relevo generacional).

A pesar de que se considera que es una lengua en peligro de extinción, hay un movimiento que lucha por su promoción, preservación y supervivencia. Además, en 2018 se creó la Akademia Nasionala del Ladino o Academia Nacional del Judeoespañol, que en 2020 pasó a formar parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Esta institución es la responsable del estudio y asesoramiento sobre el uso de esta lengua y una de las finalidades para su creación fue proteger el ladino. Esperemos que obtenga resultados y no se pierda esta lengua que ha conseguido sobrevivir desde hace más de 500 años.

Editor: Universidad Isabel I

ISSN 3020-321X

Burgos, España